«Wir waren damals auch Muskelprotze»

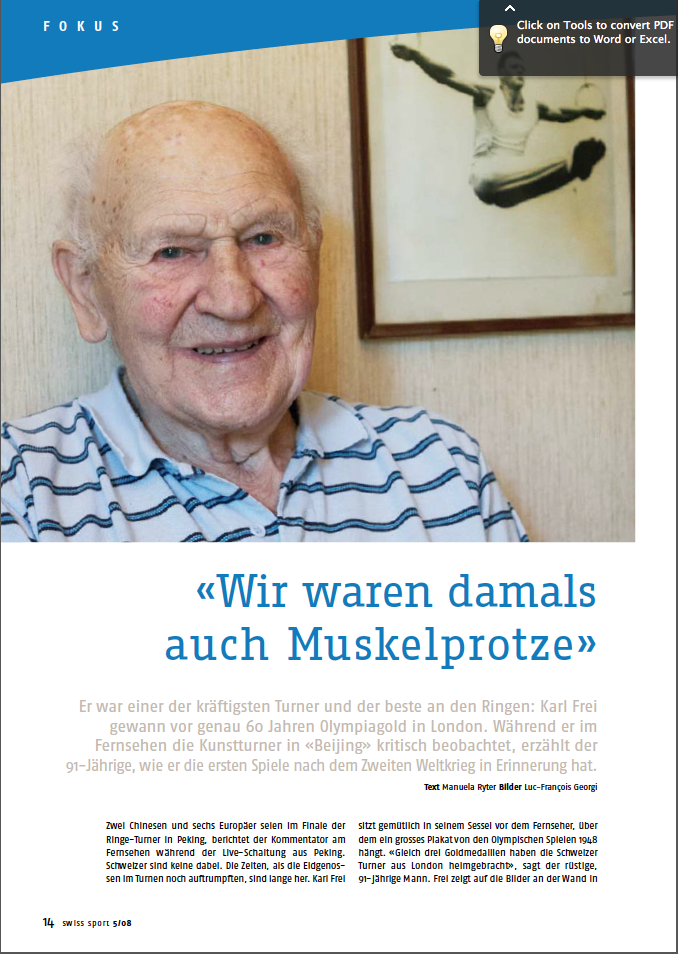

Er war einer der kräftigsten Turner und der beste an den Ringen: Karl Frei gewann vor genau 60 Jahren Olympiagold in London. Während er im Fernsehen die Kunstturner in «Beijing» kritisch beobachtet, erzählt der 91-Jährige, wie er die ersten Spiele nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung hat.

Zwei Chinesen und sechs Europäer seien im Finale der Ringe-Turner in Peking, berichtet der Kommentator am Fernsehen während der Live-Schaltung aus Peking. Schweizer sind keine dabei. Die Zeiten, als die Eidgenossen im Turnen noch auftrumpften, sind lange her. Karl Frei sitzt gemütlich in seinem Sessel vor dem Fernseher, über dem ein grosses Plakat von den Olympischen Spielen 1948 hängt. «Gleich drei Goldmedaillen haben die Schweizer Turner aus London heimgebracht», sagt der rüstige, 91-jährige Mann.

Frei zeigt auf die Bilder an der Wand in seinem Einfamilienhaus in Regensdorf, wo er seit seiner Kindheit lebt. Auf einem der alten Fotos ist ein Turner mit angespanntem Gesicht zu sehen, die Hände fest an die beiden Ringe gekrallt, die Beine waagerecht nach vorne gerichtet, die Muskeln der Arme aufgebläht und eisern. «Das bin ich», sagt Frei stolz. Ja, kräftig sei er tatsächlich gewesen – einer der kräftigsten Turner überhaupt. Deshalb sei er schliesslich auch Olympiasieger geworden: Weil die Konkurrenz für die Abfolge der Übungen, die Frei zeigte, schlicht zu wenig kräftig war. Während sich die Athleten in Peking aufwärmen, zieht der alte Mann seine Pantoffeln aus, steigt auf die Eckbank und öffnet den Wandschrank, in dem er seine bedeutendsten Auszeichnungen aufbewahrt. «Das war noch eine richtige Medaille», sagt Frei, «nicht so eine zum Umhängen.» Heute ist der 91-Jährige der älteste noch lebende Schweizer Olympiasieger.

«Wir wussten kaum, was eine Olympiade ist»

Am Fernsehen ist nun Iovtchev Iordan, der erste Turner des Ringe-Finals in Peking, zu sehen. Frei verstummt und beobachtet ihn gespannt. Wie er an die Ringe hochgehoben wird. Wie er mit angespannten Armen die Beine beugt und hebt, in den Handstand übergeht und mit ganzer Kraft schwungvoll seine Kür turnt. Diese Schwungteile habe man damals noch nicht geturnt, sagt Frei. Deshalb könne man die Athleten auch nicht vergleichen. «Heute haben sie ‹Rölleli› in den Handschuhen, das ist eigentlich ein Schwindel. Wir haben noch mit blossen Händen geturnt.» Die Kraftteile der heutigen Turner seien aber nicht anders als bei ihnen damals. «Wir waren damals auch Muskelprotze», sagt er, «diese Kraft braucht es halt an den Ringen.» Deshalb hätten sich die Ringe im Gegensatz zu den anderen Disziplinen im Kunstturnen auch kaum verändert.

Dafür war damals sonst alles anders an den Olympischen Spielen. London lag in Schutt und Asche, die Athleten hatten laut Frei untereinander kaum Kontakt. Und Olympia hatte noch nicht eine so grosse globale Bedeutung wie heute. «Es gab ja noch kein Fernsehen», wirft Freis Frau Ruth ein. Einzig in der «Wochenschau» im Kino sei vielleicht mal etwas über die Olympischen Spiele berichtet worden. «Damals wussten wir hier auf dem Land kaum, was eine Olympiade ist», sagt Frei und lacht heiter. Für ihn sei Olympia jedenfalls wie jedes andere Turnfest gewesen. Und sogar in London habe nicht jeder gewusst, dass die Olympischen Spiele stattfanden.

Als Schweizer strenger benotet

Alexander Worobjew, ein Ukrainer, ist an der Reihe. Stramm zeigt er seine Übungen. Exakt und kraftvoll. 16,325 Punkte erhält er für seine Kür. «Das ist ja verrückt», sagt Frei und schüttelt den Kopf. Einen Unterschied zu früher gebe es eben schon: «Wir waren damals Amateure, heute sind alle Profis.» Dreimal die Woche hatte Frei in Regensdorf trainiert – zuerst in einem Weinkeller, dann in einem eigens gebauten Turnschopf. Die nötige Kraft habe er von der harten Arbeit als Schmid und Abwart gehabt: «Ich musste nie in den Kraftraum.» Trotz dem geringen Training sei er im Dorf immer wieder «angezündet» worden: «Die Bauern sagten, ich solle doch arbeiten statt ‹umegumpe›.»

Schweigend schaut Frei die nächste Kür – als Profi, der mit Argusaugen anderen Profis kritisch zuschaut. Yang Wei, der muskulöse Chinese, der nun seine Kür zeigt, beeindruckt Frei nicht. Diesen Schwierigkeitsgrad habe man damals schon geturnt. Einzig «solche Abgänge hat damals noch keiner gemacht», sagt Frei, nachdem Wei seine Kür mit einem Doppelsalto gestreckt mit Doppeldrehung abgeschlossen hat, «wir sind gar nicht auf die Idee gekommen.»

Ganz automatisch mache er die Noten jeweils selber, sagt Frei, als auch der nächste Athlet fertig geturnt hat. Er sei nicht immer einverstanden mit den Kampfrichtern. Frei zuckt mit den Schultern: «Was will man machen?» Bereits als Athlet habe er jeweils akzeptieren müssen, wenn er strenger bewertet wurde als die anderen. Wie etwa damals, in London: «Es hiess, die Schweizer hätten keinen Krieg gehabt und über all die Jahre trainieren können», sagt er, «das stimmte nicht.» Auch die Schweizer seien eingezogen worden. Und im Winter habe man den Turn- schopf nicht heizen können. Nur am Sonntagmorgen, da sei er manchmal um fünf Uhr früh aufgestanden, habe Kohle aus dem Schulhaus in den Schopf gekarrt und geheizt.

Sein Name wurde in London verewigt

Frei beobachtet gespannt, welche Figurenabfolgen die Athleten turnen. Seine Faszination fürs Turnen ist ihm ins Gesicht geschrieben, seine Leidenschaft, die er bis 65 aktiv ausgeübt hat, deutlich zu spüren. Heute mache er nur morgens noch ein paar Turnübungen, sagt Frei. Seinen grossen Garten bestellt er immer noch selbst. Und täglich fährt er mit dem Velo zur Post. Einzig auf Bäume klettere er nicht mehr, seit er vor ein paar Jahren beim Äste sägen heruntergefallen sei.

In Peking geht es nun um die Olympiamedaille, die letzten Turner zeigen ihr Können. Und bald steht fest: Der Chinese Chen Ybing holt Gold, auch Silber geht an China, Bronze an die Ukraine. Was er damals gefühlt habe, als er auf dem Podest stand und den Schweizer Psalm hörte? Das wisse er nicht mehr, sagt Frei. Man vergesse so vieles. Aber wenn er nun die Spiele schaue, kämen viele Erinnerungen hoch. Viel Publikum hätten sie damals nicht gehabt, erzählt er, es habe in Strömen geregnet. «Der Wettkampf musste immer wieder verschoben werden.» Nach drei Tagen und drei schlaflosen Nächten sei er «kaputt» gewesen wie noch nie. Geturnt hat er dann trotzdem besser als alle anderen. «Gold und Silber gingen an die Schweiz, Bronze an Tschechien», sagt Frei stolz und erinnert sich, wie er nach der einwöchigen Rückreise per Schiff und Zug in Regensdorf empfangen wurde: Das ganze Dorf feierte ihn wie einen Helden und führte ihn mit einer Kutsche hinter der Blasmusik her durchs Dorf.

Von London habe er jedoch nicht viel gesehen, sagt Frei. Erst ein paar Jahre später sei er mit seiner Familie zurück gegangen, um sich das Stadion noch einmal anzusehen. «Als ich dann auf einer Tafel mit allen Gewinnern meinen Namen fand, war das schon speziell, da habe ich schön dumm geschaut.» Erst in diesem Moment sei ihm bewusst geworden, was eine Olympiamedaille bedeute.

Diese Porträt erschien am 27. Oktober 2008 im swiss sport 5/08, Magazin von Swiss Olympic.

Text: Manuela Ryter

Fotos: Luc-François Georgi