«Wir haben gefroren in London»

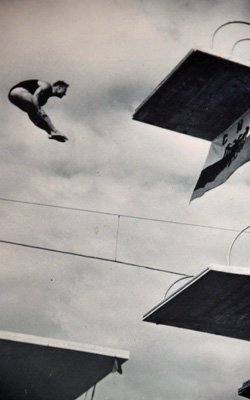

An den Olympischen Spielen in London 1948 flog und fror Turmspringer Ernst Strupler um die Wette. 40 Jahre später noch bestieg der damals 70-Jährige den 10-Meter-Turm. Nun macht er seine waghalsigen Sprünge nur noch mental – dafür umso perfekter.

Es war kalt im Sommer 1948. Es war einer der kältesten Sommer überhaupt, an die sich Ernst Strupler erinnern kann. Und das sind doch immerhin ein paar, mit seinen 94 Jahren. Es war so kalt, dass das Schwimmbad in Baden, in dem der damals knapp 30-Jährige seine kunstvollen Sprünge vom 10-Meter-Turm trainieren konnte, geschlossen blieb. Strupler bekam einen Schlüssel und trainierte trotzdem. Für einmal nicht beobachtet von vielen jungen Frauen, die der athletische Mann mit den blonden Locken sonst mit Doppelsalti und komplizierten Schrauben- und Handstandsprüngen beeindruckte, sondern im leeren Bad unter Aufsicht seiner Frau.

«Sie sass am Bassinrand, mit unserem Ältesten im Kinderwagen – für den Fall, dass mir etwas passiert wäre», erinnert sich Strupler und lacht verschmitzt. Es ist ein schüchternes, fast zahnloses Lachen. Passiert ist dann zum Glück nichts Aussergewöhnliches. «Ausser dass mein Sohn bei jedem Sprung herzzerreissend schrie und erst aufhörte, wenn ich wieder auftauchte.»

Auch im kriegsversehrten London war es kalt. Durch den «Wembley Empire Pool», die olympische Schwimmhalle unmittelbar neben dem riesigen Stadion, zog ein eisiger Wind. «Wir haben gefroren», sagt Ernst Strupler. Dies ist die stärkste Erinnerung, die er an die Olympischen Spiele von 1948 hat. Mit Zug, Schiff und Bus waren die 165 Athleten und sieben Athletinnen der Schweizer Delegation an die Spiele gereist. Für den jungen Turmspringer sollten sie zur grossen Enttäuschung werden. Der mehrfache Schweizermeister, der es gewohnt war zu den Besten zu gehören, erreichte in London nur den 25. Rang.

«Miserable Umstände»

In London war alles anders, als es der talentierte junge Schweizer gewohnt war. «Die Umstände waren miserabel», sagt Strupler heute, 64 Jahre später. Zwar gelangen ihm in der ersten Runde «ordentliche» Sprünge. Der «Handstand Durchschub» etwa oder der «fliegende Doppelsalto». Die Schweizer Schwimm-Delegation sei aber schlecht vorbereitet gewesen, «eine völlige Nietenbande!».

Und so kam es, dass die Athleten anderer Nationen bequem mit dem Auto an die Spielstätten chauffiert wurden, Ernst Strupler und Willy Rist, der zweite Schweizer Turmspringer, hingegen in aller Frühe mit der «Untergrund» anreisen mussten. Einen Beutel Milch und ein Stück Brot, am Abend zuvor beim Nachtessen entwendet, im Sack. «Dabei hätte ich mich doch gerne vor dem Wettkampf aufgewärmt und ein paar Sprünge gemacht!»

Ernst Strupler mit seinem Sohn Ueli.

Vergessen hat er das bis heute nicht. Auch nicht, dass er mit den Österreichern, den einzigen Athleten, die er in London kannte, hätte mitfahren können. Doch deren Delegationschef sei mit jenem der Schweizer zerstritten gewesen und habe ihm die Mitreise verweigert. Auch während des Wettkampfs war niemand da für die zwei Schweizer. Die ungewohnt langen Wartezeiten machten dem ehrgeizigen Athleten mental zu schaffen. Sein Unverständnis gilt noch heute dem damaligen Delegationschef der Schweizer Schwimmer, der es laut Strupler unterlassen hatte, für seine Athleten zu sorgen. «Er ging lieber ins Pub, als uns zu betreuen.»

Ernst Strupler schüttelt den Kopf. Er, der heute im Altersheim in der Nähe von Bern ein sonniges Zimmer bewohnt und manchmal tagelang nicht redet, kommt richtig in Fahrt, obwohl er nur noch leise und langsam sprechen kann. Man spürt den Kampfgeist, der den ehemaligen Spitzensportler und leidenschaftlichen Turnlehrer früher antrieb. Der ihm sogar einen Prozess bescherte, weil er am Ende der Olympischen Spiele gegen besagten Delegationschef aufmüpfig wurde und statt an einem Länderwettkampf teilzunehmen ohne Pass und Geld die Rückreise in die Schweiz antrat. Doch davon später.

Mit dem Ägypter in der Badewanne

Denn da war noch das mit den Badewannen. Jenen Wannen, die andere Nationen für ihre Athleten mieteten. In denen die Athleten dann in den langen Wartezeiten sassen und sich aufwärmten. Die Schweizer hatten keine Badewanne, «auch das hat der Delegationschef versäumt», sagt Strupler. «Die anderen Athleten badeten und wir Schweizer standen da und schlotterten.» Irgendwann hatte ein Ägypter Mitleid und lud Strupler in seine Badewanne ein. Er blieb einer der wenigen Athleten, die Strupler während den Spielen kennenlernen durfte.

Vom olympischen Geist, vom völkervereinenden Mythos, der die Olympischen Spiele bis heute umgibt, sei nicht viel zu spüren gewesen. Dabei hatte sich Strupler, der leidenschaftliche Turnlehrer und Trainer, der sich sogar in seiner Dissertation mit Sport und Olympia befasst hatte, darauf fast am meisten gefreut.

Die Amerikaner sprangen schöner

Dafür kam der ehrgeizige Athlet in London mit einem anderen Phänomen in Berührung: den Amerikanern. Noch nie zuvor hatte er die Amerikaner springen sehen. Und als er dann in London in der ersten Wettkampf-Runde zuschaute, wie unglaublich elegant und schön die Amerikaner vom Turm sprangen, wie präzise sie Absprünge und Rotationen ausführten, so anders und so viel perfekter als die Europäer, war er fasziniert. Die Amerikaner waren eine andere Dimension.

«Und dann machte er seinen grössten Fehler», erzählt Ueli Strupler, der älteste Sohn, dem der Olympionike während seines langen Lebens viele seiner Geschichten anvertraut hat: «Statt sich zwischen der ersten und der zweiten Runde zu erholen, trainierte er.» Er wollte so gut wie die Amerikaner springen, war übermotiviert. Und scheiterte. Beim «Doppelsalto rückwärts gehechtet» erhielt er eine Null. Der elfte Rang aus der ersten Runde ging verloren.

«Zeitlebens hat er danach als Trainer gepredigt, dass man kurz vor oder während eines Wettkampfs nicht mehr trainiert», sagt der Sohn. Und noch heute ist der alte Mann fasziniert davon, mit welch professionellem Team die Amerikaner damals antraten. Strupler streicht sachte und stolz über das Foto, das ihn mit dem Olympiasieger Sammy Lee zeigt. «Der kam mir bis zur Achselhöhle!», sagt Strupler, «er sprach mich an und fragte mich, ob ich Ringer sei – gross und muskulös wie ich war.» Beide wurden sie in London dreissig Jahre alt.

Rückreise ohne Pass und ohne Geld

London 1948 waren die ersten Spiele der Nachkriegszeit. Deutschland und Japan durften nicht teilnehmen, die UdSSR verzichtete. Strupler, der im Militär Fünfkampf trainiert hatte und somit auch während des Kriegs immer viel Sport machen konnte, erinnert sich jedoch nicht an die zerbombte Stadt. Dafür umso besser an seine abenteuerliche Heimreise von den Spielen: Mit der Delegation ging er weiter nach Amsterdam. Strupler weigerte sich vor dem Wettkampf, «auch nur einen weiteren Tag» unter dem verhassten Delegationschef zu starten. Doch dieser gab Geld und Pass für die Rückreise nicht heraus.

Strupler setzte sich trotzdem ab. Auf einer «Rundfahrt durch die Kanäle» pumpte er eine Schweizerin an. Durch sie kam er zu einem Hotel-Pianisten, der Geld in die Schweiz transferieren wollte. Und tatsächlich: Der Pianist vertraute Strupler sein Geld an und dieser konnte damit in die Schweiz reisen. «Dank der Olympia-Uniform und meinem Armee-Ausweis kam ich auch ohne Pass weiter.» Der alte Mann schüttelt den Kopf, als könne er die Geschichte heute noch nicht glauben.

Der Sport lebt im Kopf weiter

Strupler räuspert sich, er rückt seinen gelähmten Arm zurecht, versucht sich im Rollstuhl aufzurichten. London 1948 rückt plötzlich in weite Ferne. Doch dann blitzt es in seinen Augen auf. In Peking 2008, sagt er, dort sei er viel besser gewesen. In Peking habe er vier Goldmedaillen geholt. Er sagt es mit Stolz.

Ernst Strupler hat sein Leben dem Sport gewidmet. Er hat den Sport gelebt. Und als Spitzensportler und Politiker für den Breitensport gekämpft. Als erster Sportprofessor der Uni Bern baute er dort das Sportinstitut auf und arbeitete gleichzeitig mit voller Leidenschaft als Turnlehrer. Er war Sportdirektor der Stadt Zürich. Und er nahm noch als 70-Jähriger, als er wegen Hüftproblemen kaum mehr gehen konnte, auf dem 10-Meter Anlauf, um einen seiner Sprünge zu zeigen (und wurde mit seiner veralteten Springmanier als «Acapulco-Springer» berühmt). Seine Frau war Turnlehrerin. Und auch seine sechs Kinder wurden mit einer Ausnahme alle Turnlehrer.

Und alle – ausser Ueli, dem Ältesten, «wahrscheinlich von den Olympia-Vorbereitungen des Vaters traumatisiert» – wurden sie Turmspringer. Wie auch viele der Enkelkinder. Sport war der rote Faden in seinem Leben. Strupler bildete gar als 80-Jähriger noch Turmspringer aus und schlief mit ihnen im Trainingslager im Massenlager. Bis ihn ein Hirnschlag aus seinem bewegten Leben katapultierte und kurz darauf ein schwerer Autounfall ihn endgültig an den Rollstuhl fesselte.

Seither übt der belesene Mann seine sportlichen Abenteuer im Kopf aus. Er besteigt den Himalaya. Er nimmt in Peking an den Olympischen Spielen teil und gewinnt vier Medaillen. Wehe, wenn jemand sagt, dass er das nur erfunden hat. Er kann sich an jedes Detail erinnern. Ist dies die Verwirrung eines alten Mannes? Vielleicht. Oder ist es die Überlebensstrategie eines vom Alter gezeichneten Spitzensportlers und Bewegungsmenschen? Wohl eher. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist die Leidenschaft für den Sport, die zählt.

Strupler wird nie aufhören mit Turmspringen. «Es ist eine schöne Sportart. Sie verlangt Mut und Körperbeherrschung. Das Fliegen ist einfach schön. Und die Angst, die macht es gerade aus: Man macht den Sprung trotzdem und ist danach zufrieden mit sich selbst.» Welche Sprünge Ernst Strupler wohl für London 2012 geplant hat?

Mehr Informationen zu Ernst Strupler, der die Entwicklung des Sports in der Schweiz mitgeprägt hat, lesen Sie in seiner Biographie.

2012 finden die Olympischen Spiele in London statt – nach 1908 und 1948 bereits zum dritten Mal. Wir haben uns auf die Suche nach den Schweizer Olympioniken von London 1948 gemacht. Und haben einige von ihnen besucht.

Lesen Sie auch den Artikel über die fünf Ruderer, die in London 1948 dank enger Kameradschaft Silber gewonnen haben. Oder das Porträt über die Schwimmerin Liselotte Kennel-Kobi.

Bilder: Manuela Ryter und zvg

Anmerkung: Dieser Artikel wurde für den Olympiablog verfasst.